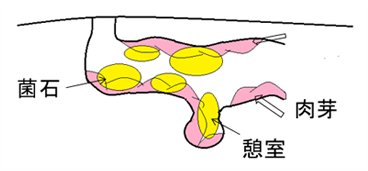

菌石の量はさまざまですが、想像以上に多くの菌石が、拡張した涙小管内に存在することがあります。また多くの場合涙小管内には肉芽を認め、憩室という部屋が存在します【図2】。肉芽は慢性炎症によるもの、憩室は涙石が大きくなり涙小管内壁に潰瘍が生じたものと考えられています。

病気と治療

眼科の病気と症状

涙小管炎

涙小管炎とは

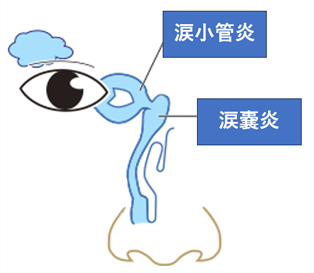

涙道で生じる主な感染には、涙嚢炎と涙小管炎があります【図1】。鼻涙管が閉鎖して生じる涙嚢炎と比べ、涙小管炎は比較的稀な病気です。

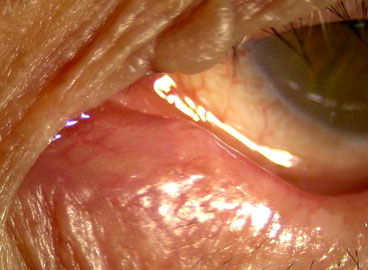

涙小管炎のほとんどは、涙小管に「菌石(涙小管結石と言われることもあります)」という菌の塊が形成され、涙点・涙小管が腫脹し、目やにや流涙を起こします。原因菌(放線菌Actinomycesなどの嫌気性菌が多いが真菌などの場合もあります)が周囲の共生細菌を取り込んで塊となり、菌石となります。そこにカルシウムが沈着し固くなったものもあります【写真1】。また、涙点プラグの迷入によって涙小管炎が生じることもあります。

通常は片眼性で、中高年以上の女性に多いです。

診断

涙小管炎は、多くの場合片眼性の流涙、目やに、充血を主訴に受診されます。そのため、初診時には結膜炎と診断され、抗菌薬の点眼で治療されることが多いです。

点眼で症状はある程度改善しますが治癒はせず、慢性結膜炎として何年も治療している人もあります。大切なことは、涙小管炎という病気を知っていることで、抗菌薬の点眼で治らない結膜炎では涙小管炎を疑うことが重要です。

涙小管炎を疑い診察してみると、涙点は充血、拡大、隆起し【写真2】、涙点から肉芽が出ていることもあります【写真3】。涙小管部を圧迫すると、小さい菌石が出てくることもあります。霰粒腫の涙小管穿破も同じ場所の眼瞼腫脹を呈しますが、通水検査と結膜所見で鑑別可能です。

通水検査では、多くの例で通過することが多いです。膿や小さい菌石が逆流してくることもあり、涙小管炎と診断できます。通水検査で通過せず、膿の逆流がある場合は、むしろ慢性涙嚢炎を疑います。

涙小管内の肉芽は易出血性であり、通水検査中の出血も涙小管炎を疑う所見です。通常、通水検査中に出血を生じることはありません。

治療

涙小管炎と診断すれば、治療は手術です。抗生剤の点眼では治癒しません。

涙小管を切開して、菌石をすべて取り除きます。

涙小管切開を行った後、綿棒や鑷子で押し出し、鋭匙(えいひ)で菌石を除去します。最後に、涙道内視鏡で菌石の取り残しがないかを確認します。菌石を残すと再発するため、取り残しがないよう注意します。総涙小管閉塞などの涙道の閉塞を合併していた場合や、上下の涙小管炎の場合には涙管チューブを留置して終えます。

最初の麻酔以外は痛みはほとんどなく、10分ほどの手術です。

注意深く行っても菌石が残存することはありえるので、症状が残ったり再発した場合は、再手術を行います。ですが、涙道内視鏡を用いて確認していれば、滅多にありません。

術翌日には、眼脂の症状はほぼ消えています。術後目薬を2種類、1週間行います。

涙小管炎は、診断がつかなければ治ることはありませんが、診断がつけば手術で劇的によくなる病気です。なかなか治らない結膜炎がある場合は、涙小管炎の可能性も考えてみることが大切です。