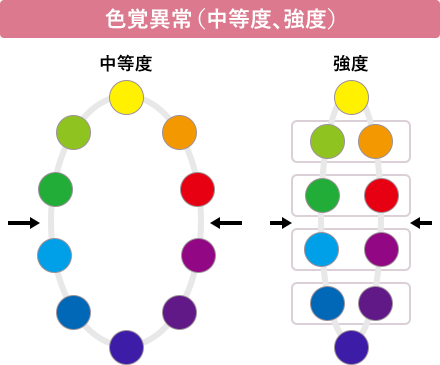

色覚異常の有無の検査で、もっとも多く用いられているのが石原色覚検査表です【図2】。

どの色覚の人でも読める表と、色覚異常があると読めなかったり間違える表があります。数字表と曲線表がありますが、文字が読める場合は数字表を使用します。正常な人でも間違うことはありますが、ある数以上間違えると、色覚異常の確率が高くなります。

他にも、標準色覚検査表第1部先天異常用(SPP-1)、東京医科大学式色覚検査表(TMC表)、新色覚異常検査表(新大熊表)などがあります。間違っていても答えられる問われ方だったり、子どもの心理面に配慮されていたり、とそれぞれに長所短所があります。

これらの検査は、色覚異常があるかないかの検査であり、重症度はわかりません。

病気と治療

眼科の病気と症状

先天色覚異常

先天色覚異常とは

生まれつき、色を感じる力が弱いことを、「先天色覚異常」といいます。

私達は、網膜にある視細胞によって、物を見たり、色を感じています。色に関する視細胞には、「L錐体、M錐体、S錐体」という3種類があり、それらのon/offの組み合わせによって、色を見ています。不思議に思いますが、色は、「赤、緑、青」の3つの色(これを光の三原色といいます)を混ぜることで、すべての色を作ることができます。全色を混ぜたら白色になりますが、太陽はいろいろな光が混ざっているので白色に見えるのです。

私達の網膜も、「赤、緑、青」の3つの色を感じており、その比率などによって、さまざまな色を見ています。

その中で、赤と緑の色に関係する「L錐体、M錐体」をつかさどる遺伝子は、性染色体(X)の中に存在します。その性染色体の色覚に関わる細胞に生まれつき異常があると、赤と緑の区別がつかなくなります。

これが先天色覚異常の大部分で、L錐体の異常を第1色覚異常、M錐体の異常を第2色覚異常といいます。第1色覚異常と第2色覚異常を合わせて、赤緑色覚異常といいます。ちなみに青に関係するS細胞の異常(第3色覚異常)は稀です。

また、各錐体細胞が完全に欠損しているものを2色覚、欠損はしていないが働きが弱いものを異常3色覚といいます。異常3色覚は、正常なL錐体やM錐体の代わりに異常なL´錐体、M´錐体がある、というイメージです。L´錐体の働きは人により異なるため、先天色覚異常といっても、その程度はさまざまで、人によって異なります。そのため、先天色覚異常は、「あるかないか」以上に、その程度が大事になります。

先天色覚異常の頻度は比較的多く、男性の5%(20人に1人)です。性染色体の異常であり、女性(XX)の場合は両方の遺伝子に異常がないと症状はでないため、女性の頻度は0.2%(500人に1人)です。ただし片方のXに異常があると、保因者となり、子どもに50%の割合で受け継がれていきます。

色覚が問題となる理由

昔は、学校の健康診断で色覚検査が義務化されていました。しかし、差別やいじめの原因となることがあったため、2003年に色覚検査の実施義務が撤廃され、全員に調べることはなくなり、希望者のみ検査することになりました。そこで問題となったのが、就職です。

世の中には、色覚異常があると就けない仕事があります。飛行機、列車など命に係わる運転手などが典型的ですが、それ以外にも不利に働く職業はあります。大学に進みいざ就職前に色覚検査をして初めて異常が見つかり、就職できない人が出てきました。今でも色覚検査は任意で、学校や本人・保護者が希望した場合に行うことになっていますが、将来のために一度は受けておいた方がよいと思います。

ちなみに、色覚検査は4~5歳から可能ですが、5~6歳以上の方が信頼性は高くなります。

昔は、色弱や色盲という言葉が使われていましたが、差別につながり得るため、そのような言葉は使用されなくなり、2色覚や異常3色覚という言葉が使われるようになっています。

症状

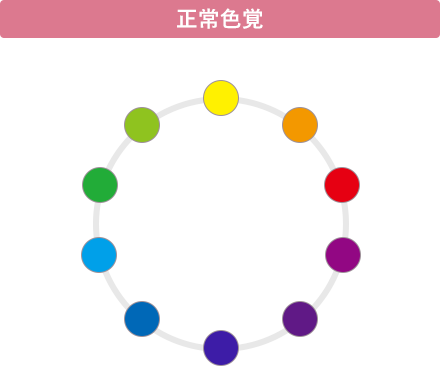

赤緑色覚異常の場合、赤、黄、緑などが同じような色になって見えます。【図1】のように、重症になるほど互いの色の距離が近づき見分けにくくなる、と考えるとわかりやすいです。

色の属性には、色そのもの(色相といいます)の他に、明るさや鮮やかさ(明度、彩度といいます)などもあり、物には色以外の形や大きさなどの要素もあるため、重症以外の人は、日常生活でそれほど問題となることはありません。

検査

どの色覚検査にも言えますが、精神的ストレスを与えたり、検査をする人の顔色を見ながら答えてしまう子どももいるので、上手に進める必要があります。また、保護者の方は、一緒にいた方がよい場合とそうでない場合があります。

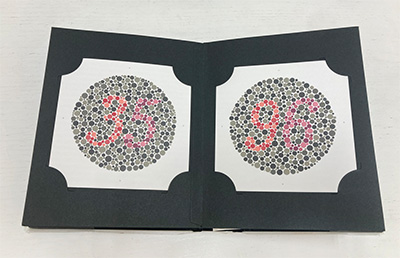

色覚検査の程度、重症度を調べる検査が、パネルD-15です【図3】。正式名称は、Farnsworth dichotomous test panel D-15といいます。15の色を順番に並べる検査です。

パネルD-15は、軽度~中等度の色覚異常では検査結果は正常となるため、「色覚異常の有無」はわかりません。色覚異常の程度(重度か中等度以下か)を判断する検査です。

「石原色覚検査表で色覚異常の有無を調べ、色覚異常のある人に、パネルD-15で色覚異常の程度を調べる」という流れで検査をします。

色覚異常は重症かそうでないかで、日常生活への影響が変わります。パネルD-15が正常な中等度以下の色覚異常は、生活への支障は少なく、パネルD-15が異常をきたす重度の色覚異常では、生活や学業に困難を生じることが多いです。前述しましたが、物には色以外の要素(彩度や明度)もあるため、ある程度鑑別することができるのです。

通常はこれらの検査で十分ですが、石原色覚検査表で色覚異常の有無に悩む場合や、色覚異常の種類(2色覚か異常3色覚か)を確定診断させるときに使われるのがアノマロスコープです。当院にもありますが、通常の色覚異常の対応で必要となることは稀です。石原色覚検査表で典型的ではなく、本当に色覚異常か悩んだ場合や色覚異常の種類と程度を正確に知りたい場合に、ご紹介いただければと思います。

心がけること

先ほど記載した通り、強度色覚異常でなければ、普段の生活に困ることはそれほどありません。職業選択の時に問題となる可能性があること、あとはあまり気にしなくてよいことを説明します。自分が色覚異常と知らず、大学まで進学し、いざ就職試験をしたときに判明して夢を諦めざるを得ない人が残念ながらあります。特に人の命を預かる運転手の仕事は色覚異常では就けない場合があります。採用の基準は年々変わるため、その時期に情報を集めるようにしましょう。

強度色覚異常の場合、日常生活や学校生活への配慮が必要です。保護者や学校の先生が、あまり色について言及しない、「丸い、赤い積木を動かしてください」など色以外の情報を与えるようにする、ということを心がけます。

遺伝について聞かれることもあります。

性染色体(X)の異常が原因のため、父親(XY)が色覚異常の場合、生まれて来る子どもは、男性なら正常、女性(XX)なら保因者となります(色覚異常の娘さんは生まれません)。ただし、保因者である娘さんの子どもは、男性なら50%の割合で色覚異常、女性なら50%の割合で保因者となります。母親が色覚異常の場合、男性の場合は色覚異常となり、女性の場合は保因者となります。

これらは理解が難しいので、心配な方は受診された時に医師に尋ねるとよいでしょう。

本人以上に、親御さんがショックを受けられる場合がありますが、繰り返しますが、少なくない頻度で必ず色覚異常の人はいますし、中等度以下であれば本人が生活に困ることは少ないです。色覚異常をよく理解し、悲観せず、明るい幸せな人生を送っていただきたいと思います。