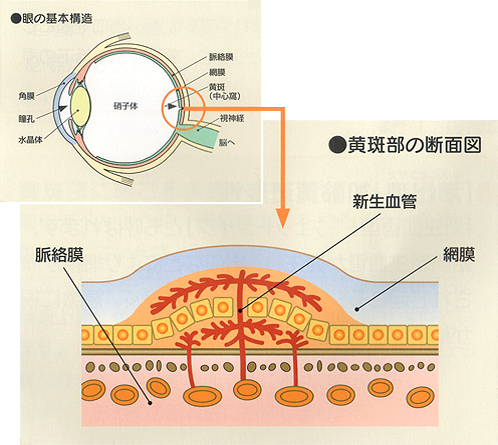

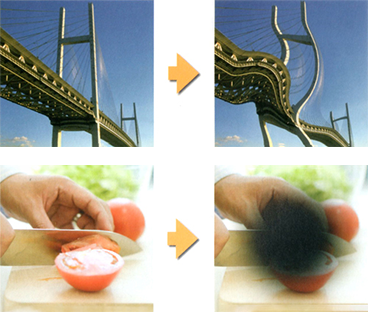

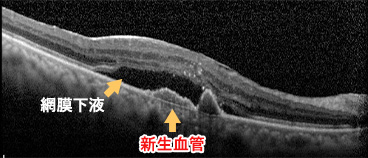

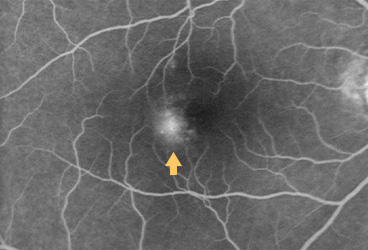

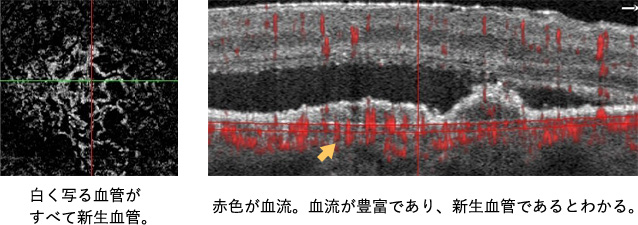

加齢黄斑変性は、黄斑に「新生血管」という本来あるべきではない新しい血管が生じ、水漏れや出血を起こす病気です【図3】。正確には滲出型加齢黄斑変性といい、加齢黄斑変性には新生血管が生じない萎縮型加齢黄斑変性もありますが、今回は滲出型についてのみ記載します。

「黄斑変性」は、黄斑が傷むこと全般を指し、病気の名前ではなく所見(状態)のことをいいます。それに対し、「加齢黄斑変性」は病気の名前です。黄斑変性の一種に加齢黄斑変性があります。

新生血管の生じ方には数種類ありますが、患者さんの症状は同じですので、割愛します。

日本では視覚障害者の原因疾患の第4位であり(2019年全国調査)、多くの患者さんがいます。高齢化に伴って患者数も増えており、眼科の疾患の中では大変重要な病気です。