令和7年1月14日(火)北陸3県で初となる閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対する舌下神経電気刺激装置植込術が耳鼻科徳永医師の執刀で当院にて実施されました。

睡眠時無呼吸症候群は寝ている時に息が何度も止まってしまう病気で、日中の眠気や集中力の低下、交通事故の原因となるだけでなく、高血圧、心臓病、脳卒中の原因となり生命にも関わることが知られています。

中等症以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対して一般的に行われている治療はCPAP療法(経鼻的持続陽圧呼吸療法)です。CPAP療法はこれらの症状を抑え、生命に関わるような危険性を軽減させる効果がありますので、第一選択の治療となります。

しかし、CPAP療法は毎晩マスクを鼻につけて寝なければならず、その違和感などから治療をなかなか続けられない方もおられます。

2021年6月に保険適応が認められた「舌下神経電気刺激療法」は、このようなCPAP療法が継続できない方に対する新たな選択肢のひとつとなります。

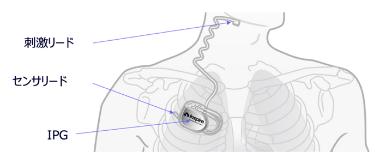

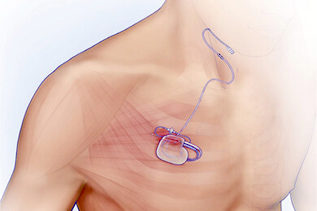

手術で舌下神経電気刺激装置(小さな器械と電極)を身体に埋め込んで、舌を前方に動かす舌下神経を微弱な電気で刺激することで、睡眠時にのどが狭くなることを防ぐ治療です。患者さんは毎日就寝前に外部コントローラーを操作してスイッチをオンにして装置を動かします。

治療の流れ(概要)は以下のとおりです。

この治療を行うには、以下の条件がすべて揃う必要があります。

※その他、全身麻酔を行うのに高いリスクがある場合には行えない場合があります。

この治療は、体制が整っており所定の研修を受けた認定施設でのみ受けることができます。

当院においては、金沢医科大学病院耳鼻咽喉科と共同して体制を整えており、手術と術後の創部管理は当院で行い、術後の通院(刺激装置の調整・検査)は金沢医科大学病院で行うことになっています。

CPAP治療を行っている方でお困りの方は、お問い合わせください。

舌下神経電気刺激療法は、心臓のペースメーカーに似た小さな装置を、鎖骨の下に埋め込みます。

そこから舌の付け根まで皮膚の下に細い電線(リード)を通します。夜間、就寝時にスイッチを入れると、舌を動かす神経に電気刺激が送られます。これにより、舌が適度に引き締まって前に出て、のどの奥の空気の通り道が広がるという仕組みです。

ただし、この治療法が適切かどうかを判断するために、事前にいくつかの検査を受けていただき、一定の条件を満たす必要があります。

舌下神経電気刺激療法は当院で手術を受けて金沢医科大学で状態経過を診ます。

装置を体内に埋め込んだ後の調整が非常に重要です。それぞれの患者さんの睡眠の特徴に合わせて、電気刺激の強さやタイミングを細かく調整する必要があるのです。この調整には専門的な睡眠検査設備が必要となります。そのため、手術は当院で行い、その後の調整は睡眠医療の専門施設である金沢医科大学で行っていただくという連携体制を取っています。

日本では約940万人の方が睡眠時無呼吸症候群の可能性があると推定されています。しかし、実際にCPAP治療を受けている方は約65万人程度にとどまっています。多くの方が、ご自身の症状に気付いていない可能性があるのです。

一人暮らしの方は、症状に気付きにくいかもしれません。最近では睡眠時の呼吸の状態を記録できるスマートフォンのアプリがいくつかありますので、それらを活用してみるのも一つの方法です。また、日中の強い眠気や集中力の低下、朝の頭痛などの症状がある場合は、一度専門医に相談されることをお勧めします。

睡眠時無呼吸症候群になりやすい要因として、以下のようなものが知られています:

人は誰でも人生の3分の1から4分の1を睡眠に費やします。風邪をひいたことのない方はいるかもしれませんが、眠らずに生きている人は世界中どこにもいません。それだけ睡眠は私たちの生活に欠かせないものなのです。

睡眠時無呼吸症候群は、この大切な睡眠の質を損なう重要な病気です。しかし、ご自身では気付きにくい病気でもあります。もし睡眠に関して何か気になることがありましたら、どうぞ遠慮なく耳鼻咽喉科を受診してください。

今回の新しい治療法は、従来のCPAP療法が難しい方に向けた選択肢の一つです。対象となる方は限られますが、お悩みの方のお役に立てれば幸いです。

令和7年1月25日の富山新聞にも大きく掲載されました。

Copyright Shinseikai-toyama hospital All Rights Reserved.